Economia e religione - Quando il grano diventava comunione: alle origini di istituzioni fondamentali nell’Italia rurale

di Luigino Bruni

pubblicato su Avvenire il 16/04/2024

«Mia nonna materna non sapeva leggere e scrivere. Sapeva governare una grande casa, sapeva ragionare, sapeva pregare. L'accompagnavo dai primissimi anni alla prima messa avanti l'alba. Preludeva la messa una meditazione di quasi mezz'ora. Alla lunga, io apprendevo a memoria tutte quelle meditazioni. Nonna le sapeva tutte a mente».

Don Giuseppe de Luca, Sant’Alfonso, il mio maestro di vita cristiana, 1963.

Le antiche “banche del grano” raccontano un’altra idea di prestito e di fiducia: una realtà comunitaria, solidale, eucaristica. Un mondo analfabeta e povero che conosceva bene il libro della ragione

Nei secoli passati, la vita nelle campagne e nelle montagne italiane era molto dura, breve, povera. La quasi totalità della gente era analfabeta, le donne vivevano in una condizione di servitù, le famiglie erano composte in media da più di quindici membri, di cui pochi raggiungevano la vita adulta - ‘Quante famiglie ci sono in questo paese?’, ‘Sedici’. ‘E quante persone?’, ‘Più di trecento’ (dal documentario Rai Viaggio in Italia, anni ’60). I parroci, i prevosti, i pievani, i curati di quelle parrocchie condividevano la stessa vita difficile, con qualche piccola differenza, non decisiva. Stavano davvero tutti sulla stessa barca, sopra un mare in tempesta. In questo contesto sociale e religioso si svolse anche la bellissima storia d’amore dei Monti frumentari, alla quale stiamo dedicando questa serie di articoli e una ricerca popolare diffusa che sta riscuotendo entusiasmo e adesioni da parte di molti lettori (qui tutte le informazioni per partecipare alla ricerca: https://www.pololionellobonfanti.it/notizie/riscopriamo-insieme-i-monti-frumentari/).

Non capiamo cosa siano state veramente queste piccole e straordinarie istituzioni finanziarie, queste ‘banche del grano’ e dei poveri quasi del tutto dimenticate anche dalla memoria storica della Chiesa, senza vederle nel loro tempo e nei loro luoghi. Non c’era metro quadro di terre, tra le rocce e vicino ai fossi, che non si coltivasse, colture sempre scarse e avare. Non vivevano nei ‘borghi’, sopravvivevano in villaggi di miseria, una condizione che è durata almeno fino al dopoguerra. La fame era la condizione ordinaria - da qui la tradizione, ancora viva al Sud, di offrire qualcosa da mangiare agli ospiti, a qualsiasi ora arrivino.

Dobbiamo allora guardare i Monti frumentari all’interno di un mondo di scarsità assoluta, dove i parroci, spesso gli unici che sapevo leggere nel villaggio, diventarono piccoli banchieri, impararono a gestire prestiti, debiti, crediti, securtà (fideiussioni), registri, cause. Quella chiesa, ancora tutta immersa nella cultura e mentalità anti-moderna della Controriforma, sul versante del credito si ritrovò invece sulla frontiera del futuro. Le prime parole moderne che i nostri avi contadini e servi impararono furono quelle del credito, del credere, della credenza, che era la fiducia e la cassetta del pane. ‘Monte Frumentario’ - il nome lo troviamo già in testi del ‘700 - fu una delle primissime parole in italiano che conobbero. Non la capivano (il grano non si chiamava frumento, in nessun dialetto italiano: nell’ascolano il grano era: lu ra’), ma ne comprendevano perfettamente la sostanza buona.

Il nostro mondo contadino era, infatti, immerso in una cultura eucaristica. Non era teologia, troppo difficile per la gente; la loro era una pietà eucaristica: “Nella vita cristiana la ‘pietas’ coincide non tanto con l’ascetica né con la mistica, non tanto con la devozione o con le devozioni, quanto con la ‘caritas’” (Don Giuseppe de Luca, Archivio italiano per la storia della pietà, I, p. xxiii). In un mondo di povertà la gente sapeva che il pane aveva un rapporto speciale con la vita, e intuì che come il seme moriva e risorgeva nei campi anche il pane moriva e risorgeva sull’altare. Quei contadini capivano poco il credo di Nicea e il latino, ma tutti capivano che il pane era dono ed era “frutto della terra e del lavoro dell’uomo”. L’eucarestia era iscritta nel loro quotidiano con inchiostro simpatico, come recitava una antica preghiera medioevale tedesca: “Cristo fu seminato dal Creatore, germogliò, venne a maturazione, fu mietuto, legato in un covone, trasportato nell’aia, trebbiato, vagliato, macinato, chiuso in un forno e dopo tre giorni tratto fuori e mangiato come pane” (in De Martino, Morte e pianto rituale nel mondo antico, 1958, p. 343).

I Monti frumentari hanno contribuito ad alimentare questa pietà eucaristica del popolo, che chiamava l’eucarestia il “Santissimo Sacramento”, come se tutti i sacramenti si riassumessero in quell’ostia: non tutti capivano gli oli e forse neanche il battesimo, ma capivano il pane, e che c’era qualcosa di vero e buono che legava il crocifisso a quell’ostia santa. E quando nei fondaci della chiesa c’era anche il piccolo monte frumentario, l’esperienza eucaristica si rafforzava: il grano diventava pane anche tramite il credito, il credere, la fiducia che il parroco e la chiesa riponevano nelle famiglie della parrocchia, le stesse che quando rincontravano il grano durante la messa sotto forma di pane eucaristico lo riconoscevano come uno di casa, come famiglio. E quell’ostia diventava comunione, che il grano del Monte alimentava e concretizzava nei giorni feriali dopo la messa.

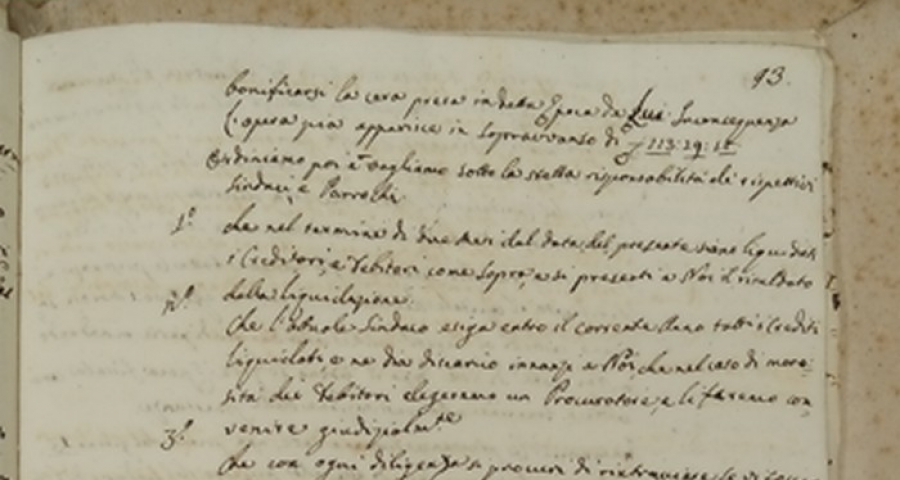

Ecco perché non dobbiamo stupirci molto quando nella relazione della visita pastorale del Vescovo di Ascoli del 1835, relativa al Monte frumentario di una frazione del comune di Marsia (Osoli), leggiamo queste parole: “Ordiniamo che qualunque debitore di prestanza non riportasse al tempo dovuto l'effettivo genere [grano] nel magazzino del Monte col solito aumento [interesse] da servire secondo il costume per la lampada a cera del Santissimo Sacramento, dopo intimato a fare il suo obbligo fra otto giorni sia giudizialmente convenuto ed in avvenire non possa ricevere più prestanza dal Monte”. Due sono gli elementi che emergono da questa bella nota: (a) la severità che il vescovo raccomandava al parroco e ai suoi sindaci nella gestione delle restituzioni dei prestiti, e (b) l’uso degli interessi (l’“aumento") per la lampada a cera ai piedi del Santissimo. I Monti frumentari qualche volta, quando l’annata era particolarmente difficile, facevano anche pura elemosina, lo abbiamo visto, e lo leggiamo anche in una nota di quella stessa relazione, relativa al Monte di Gaico: “Visto il registro di questo Monte, rileviamo ascendere [ammontare] il capitale delle prestanze del 1834 a quarte 30 e prebenda una, precisamente a quanto ammontava nel 1824… Da ciò concludiamo non essere in uso il pagamento degli aumenti e in conseguenza non esserci speranza di accrescimento di capitale”. E quindi il vescovo ordinava di correggere questa pratica e ripristinare l’uso solito della restituzione delle prestanze con l’interesse: “Prima di incominciare le nuove prestanze si farà il rendimento dei conti del sindaco, e non si abboneranno le polizze non riscosse”. Il prestito senza interesse o la donazione di grano senza restituzione erano dunque eccezioni di cui il vescovo si arrogava l’esclusiva giurisdizione “con apposito rescritto”. La regola dei Monti era invece il prestito oneroso, che andava rimborsato insieme al modico interesse di circa il 5% annuo - si ricordi che l’interesse consisteva nella differenza tra il prestito a ‘raso’ della quarta [25 litri circa] e la restituzione a ‘colmo’. C’è poi il secondo, stupendo, dettaglio. Nella nota leggiamo che il frumento che entrava sotto forma di interesse era venduto per acquistare la cera per le candele del tabernacolo. Ancora un intreccio meraviglioso tra pane di casa e pane eucaristico, che ci rivela una radice nascosta e stupenda della natura degli interessi di queste prime banche. Quel credito, quel credere, quella fides-fiducia generava dai prestiti un interesse che illuminava e alimentava un’altra fede (il santissimo sacramento), che erano poi due facce della stessa fede, della stessa vita, dello stesso pane buono della comunità, della comunione. Quella fede e quel credito che legavano economia e religione, il magazzino con l’altare, la fatica dei campi con la gioia della festa eucaristica, l’economia domestica con l’oikonomia della salvezza. La confraternita che amministrava quel Monte si chiamava “del Santissimo Sacramento”, e noi finalmente capiamo perché.

Le prime immagini religiose della mia infanzia sono le processioni per la grande festa del corpus domini. Le donne preparavano l’infiorata, migliaia di petali colorati con cui disegnavano ostie giganti e calici lungo le strade. Quella festa era il loro modo di onorare e amare il corpo del Signore Gesù, certo; ma in qualche parte della coscienza collettiva della nostra gente contadina c’erano anche i Monti frumentari, quell’altro grano e pane di comunione. Come sapevano bene i francescani che quando, in quegli stessi secoli, fondavano un Monte di Pietà lo inauguravano con una processione che andava dalla chiesa alla sede del Monte, processioni tutte laiche e tutte spiritualissime. Questa è la vera vocazione dell’economia e della finanza: corpo, vita, sangue, grano, fragranza del frumento, petali di fiori coloratissimi. Lo abbiamo dimenticato, e dimenticando l’odore del grano abbiamo dimenticato la natura e la vocazione della grana, del denaro, delle banche, del credito.

Sempre su questi antichi registri ritrovati, c’è un altro dettaglio importante, una vera gemma. In una nota del 1838, relativa al Monte di San Giacomo (e Colleiano), leggiamo: “Con sommo dispiacere abbiamo osservato la trascuranza col la quale viene amministrato questo Monte frumentario”; infatti “nel 1831 le prestanze ascendevano a quarte 38, e nel 1835 a sole quarte 17, dal che può anche arguirsi che le prestanze non si rendono al Monte in ciascun anno effettivamente”. Da questa inefficienza, il vescovo di Ascoli Gregorio Zelli Jacobuzzi deduce qualcosa di importante. Scrive, infatti, che in quel Monte di San Giacomo “vi regna l’abuso usurario di riscuotere gli aumenti senza il capitale”, e quindi ordina sei disposizioni operative “per riparare a tanto male”. L’usura, quindi, consisteva nel riscuotere solo gli interessi (gli aumenti) senza il rimborso del capitale. Un sistema usuraio perché il capitale non restituito non veniva evidentemente condonato ma si sommava al nuovo capitale prestato, il che generava una catena di indebitamento crescente e insostenibile per le famiglie - la buona regola dei Monti ordinava invece di non prestare a chi non rimborsava, proprio per evitare l’innesco di circoli viziosi usurai. Un mondo povero e analfabeta, ma che aveva capito una regola fondamentale del prestito e del credito civile, che sapeva ragionare, che conosceva bene il 'libro della ragione’.

Concludo ridando la parola a Don Giuseppe di Luca, che dedicando un libro ad una sua (e mia) amica, scriveva altre parole eucaristiche di resurrezione: “A Viola, perché, pur non morendo mai, rinasca sempre, a ogni istante”. Buona Pasqua!