A la escucha de la vida/3 – Sonidos y colores del canto y las lágrimas de los profetas

Luigino Bruni

Publicado en pdf Avvenire (81 KB) el 10/07/2016

“Segovia decía que el intérprete hace con la pieza musical lo mismo que Jesús cuando resucitó a Lázaro: devolverle la vida. Si no la hago revivir, la pieza sigue como muerta.”

“Segovia decía que el intérprete hace con la pieza musical lo mismo que Jesús cuando resucitó a Lázaro: devolverle la vida. Si no la hago revivir, la pieza sigue como muerta.”

Piero Bonaguri, La enseñanza de Segovia.

La experiencia religiosa auténtica es un don para todos, también para los que no tienen fe o tienen una fe distinta. Fuera de este don gratuito sólo hay barbarie, idolatría, auto-engaño, consumismo emotivo y búsqueda de poder y dinero. En este tiempo nuestro de profunda crisis de las religiones y las creencias, debemos volver a hablar bien del espíritu religioso, a decir de él palabras buenas, a ben-decirlo.

Sólo una buena espiritualidad puede curar las enfermedades y las perversiones de las religiones. Un mundo sin fe y sin religión sería un lugar infinitamente más pobre. Perderíamos muchas palabras para contamos las cosas más hermosas de nuestra vida. Palabras destiladas en ese alambique especial que se encuentra en la parte mejor del alma humana, que se activa cuando sentimos la necesidad de elevar la mirada para buscar el sentido profundo del mundo, de la vida y de la muerte, o al menos intentarlo. Nuestra cultura ya se ha encargado de borrar muchas de estas palabras, entre otras cosas porque las religiones, con sus instituciones y cultos, no están casi nunca a la altura de la parte mejor del hombre. Casi siempre acaban adueñándose de la vocación espiritual natural de la persona, prometiendo paraísos que no poseen, salvaciones baratas en las rebajas de final de temporada, promesas demasiado triviales para ser verdaderas. Muchas de nuestras palabras más bellas y grandes, recibidas como don de la fe, han sido menospreciadas y a veces incluso destruidas por las mismas religiones, por falta de generosidad, gratuidad y gracia, y por no escuchar a los profetas.

Este es el primer significado del universalismo en que, con sus contradicciones, se inspira el humanismo bíblico: «Sucederá en días futuros que el monte del Señor será asentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones y acudirán pueblos numerosos. Dirán: “Venid, subamos al monte del Señor ... para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos"». (Isaías 2,2-3). Subir al “monte del Señor” no para ser devotos de los dueños del templo, sino para conocer los “caminos y senderos” de la vida. Los profetas saben que las religiones se deshumanizan cuando comienzan a contar cuántas personas entran en sus templos, a convocar censos, a querer sólo la propia salvación en contra de la de los demás; cuando olvidan que la revelación (torah) es un bien el que sólo se puede disfrutar juntos y en concordia (2,4).

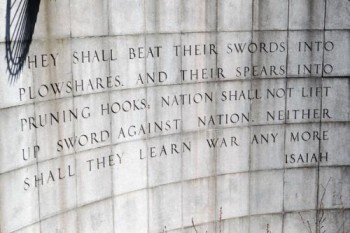

Dentro de este abrazo universal de la tierra, que no excluye a nadie, en esta mirada amplia y benevolente, nos llega una de las sorpresas más hermosas que están engarzadas en el libro de Isaías. Como un arco iris en un cielo todavía oscuro, nos topamos con una joya luminosa de la literatura humana: «Forjarán de sus espadas azadones, y de sus lanzas podaderas. No levantará la espada nación contra nación, ni se ejercitarán más en la guerra» (Isaías 2,4). Aquí deberíamos limitarnos a callar o sencillamente rezar. Isaías vive en un mundo muy distinto, donde las herramientas de trabajo se transforman en armas de guerra («Forjad espadas de vuestros azadones y lanzas de vuestras podaderas»: Joel 4,10). Pero un día tiene una intuición distinta y la escribe. Escribe lo que no ve, y lo hace para que nosotros podamos leerlo hoy. El profeta es una voz que ve también los deseos profundos, la vocación aún no expresada por la humanidad. Y, cuando la pronuncia, nos la entrega para que también nosotros podamos convertirnos en lo que aún no somos. La persona que decidió poner estas palabras de Isaías en el muro que se encuentra delante del edificio de la ONU, en Nueva York, tuvo una inspiración espléndida.

la escribe. Escribe lo que no ve, y lo hace para que nosotros podamos leerlo hoy. El profeta es una voz que ve también los deseos profundos, la vocación aún no expresada por la humanidad. Y, cuando la pronuncia, nos la entrega para que también nosotros podamos convertirnos en lo que aún no somos. La persona que decidió poner estas palabras de Isaías en el muro que se encuentra delante del edificio de la ONU, en Nueva York, tuvo una inspiración espléndida.

Las palabras de los profetas son grandes porque son in-finitas, in-completas. Están siempre delante de nosotros, como una llamada constante a hacer todo lo posible para que se conviertan un poco más en historia, en carne.

En el mundo que Isaías tiene ante sí, la corrupción de los jefes del pueblo, con sus cultos idolátricos y el abandono del pobre, produce carestías y desventuras para todos. Como hoy. Del país desaparece «todo sustento y apoyo, todo sustento de pan y todo sustento de agua; el valiente y el guerrero, el juez y el profeta, el augur y el anciano, el jefe de escuadra y el favorito, el consejero, el sabio hechicero y el hábil encantador» (3,1-3). Desparecen los adivinos y los malos consejeros, pero sobre todo desaparecen los sabios y los profetas. En el mejor de los casos, quedan únicamente bandas de jóvenes incapaces: «Les daré mozos por jefes y mozalbetes les dominarán» (3,4). Cuando los pueblos se desvían y pierden el hilo de la sabiduría que ha dado lugar (casi siempre con gran dolor y demasiada sangre) a pactos, constituciones, comportamiento ético y buenas leyes, caen en trampas de pobreza muy profundas y acaban entrando en círculos viciosos y perversos. El primer fruto de no escuchar a los profetas y a las personas honradas es la carestía y la crisis y, después, la expulsión de los propios profetas y sabios.

Los mejores hombres y mujeres ya no se sienten atraídos por el bello oficio de la política y así dejan libre el camino a los que buscan el poder sólo por intereses personales o partidistas. Y el círculo perverso se cierra, la trampa se hace perfecta. En los casos más graves, como los que describe Isaías, la crisis es tan profunda y generalizada que incluso los delincuentes se mantienen lejos de las funciones de gobierno, puesto que ya no queda nada que depredar y repartir más que la “ruina”: «Agarrará uno a su hermano, al de su mismo apellido, diciendo: “Tú tienes túnica, sé nuestro príncipe, toma a tu cargo esta ruina.” Pero el otro exclamará aquel día: “No seré vuestro médico; en mi casa no hay pan ni túnica: no me pongáis como príncipe del pueblo"» (3,6-7). Sólo quedan los chacales: «Vosotros habéis incendiado la viña, el despojo del pobre tenéis en vuestras casas» (3,14).

En ese momento, cuando la esperanza ciudadana muere, al profeta sólo le queda su canto, su oración de lamento sobre el pueblo: «Pueblo mío, tus regidores te desvían y confunden tus caminos» (3,12). El pueblo se convierte en "mi pueblo". De Dios y de Isaías. Esta también es tarea para el profeta: saber llorar por la ruina de su pueblo, de las comunidades, de las personas; por nuestra ruina, por la tuya y por la mía. Cuando ni a Dios se le escucha, cuando sus palabras invitando al arrepentimiento y la conversión son desatendidas y ultrajadas, al profeta le queda un último recurso: puede llorar por su pueblo.

Puede entonar su canto de lamentación, mezclar sus lágrimas con las de los oprimidos. Algunas veces, en la historia, alguien milagrosamente recoge el llanto y el grito de los profetas, más que sus palabras. No hay palabra más potente que un grito; el Gólgota nos lo recordará para siempre. Ocurre cuando, después de las guerras y las grandes locuras colectivas, unas pocas mujeres y unos pocos hombres, a veces uno solo, en ese llanto-lamentación-grito, sienten una vocación. Y se ponen a reconstruir ciudades, comunidades, empresas, países enteros. Cuando lo hacen, a su lado está Isaías, aunque no lo sepan. La solidaridad de las lágrimas es una forma altísima de amor. Es típica de los profetas, pero también la viven los artistas, los poetas, los cineastas, los músicos, los escritores y muchas mujeres y hombres que siguen acompañando la ruina de otros sólo con sus lágrimas, después de haber agotado todos los demás recursos. Mucha poesía y literatura humana, también la que ha quedado escondida en diarios y en cartas, es un constante y profundo ejercicio de solidaridad del llanto y el lamento. Un gran don del verdadero arte es ver a las víctimas de la historia, reales o creadas por su genio (y por consiguiente igualmente reales), para después acercarse a ellas y hacerse su compañero de camino y de lágrimas. “Viendo” a Cosette y a Jean Valjean, a Renzo y Lucia, Victor Hugo y Alessandro Manzoni nos han hecho ver más y mejor a los miserables de la tierra. La creación de sus personajes nos ha dado nuevas palabras para entender a las víctimas que están a nuestro alrededor y dentro de nosotros, y amarlas más.

Esta mirada generativa de los grandes artistas, cuando es honesta y nace del dolor (por eso es tan rara), no ama menos al mundo que la de las personas que se ponen a su servicio cada mañana cuidando de familiares, amigos y pacientes. Son amores distintos, todos ellos valiosos y esenciales para hacer más cercana la realización de las palabras de los profetas, o al menos su posibilidad. Por eso los profetas tienen una inmensa necesidad de nosotros. Son eternos indigentes de nuestras manos y de nuestro corazón, de la pluma y el alma de los artistas. Entre las palabras más verdaderas de la tierra existe una especie de amistad. Todas son santas y todas son profanas. No tendríamos instrumentos morales para entender de verdad las palabras de los profetas, de Job o de Jesús, si no fuera por los profetas y los artistas que, con sus carismas, han ensanchado el repertorio del alma del mundo, haciéndonos capaces de oír ultrasonidos y de ampliar el espectro de los colores visibles por el ojo de nuestra alma.

Mañana, dentro de cien o mil años, los seres humanos podrán entender mejor las antiguas palabras bíblicas gracias a los nuevos artistas y filósofos, a las mujeres y a los hombres espirituales, que seguirán regalando palabras, sonidos y colores. Los sonidos y los colores de los profetas sólo se apagarán cuando el último hombre deje de poner voz a sus palabras. Pero la Biblia siempre podrá renacer el día en que alguien reconozca su propia zarza ardiente en la de Moisés, lea su nombre en el de Adán, o descubra que es Noé cuando en el diluvio de su tiempo comience a construir un arca de salvación. Y comenzará a contar esta historia a alguien que la quiera escuchar.

descargar

pdf

artículo en pdf

(81 KB)