L’anima e la cetra/6 - La preghiera fa uscire il Creatore dalle metafore-gabbie create per Lui

di Luigino Bruni

Pubblicato su Avvenire il 03/05/2020

"Nelle mie note non si troverà né un commento ebraico, né un commento cristiano.

A me duole l’uomo: non ho altra guida. E come atto di pietà lo trasmetto."

Guido Ceronetti, Il libro dei salmi

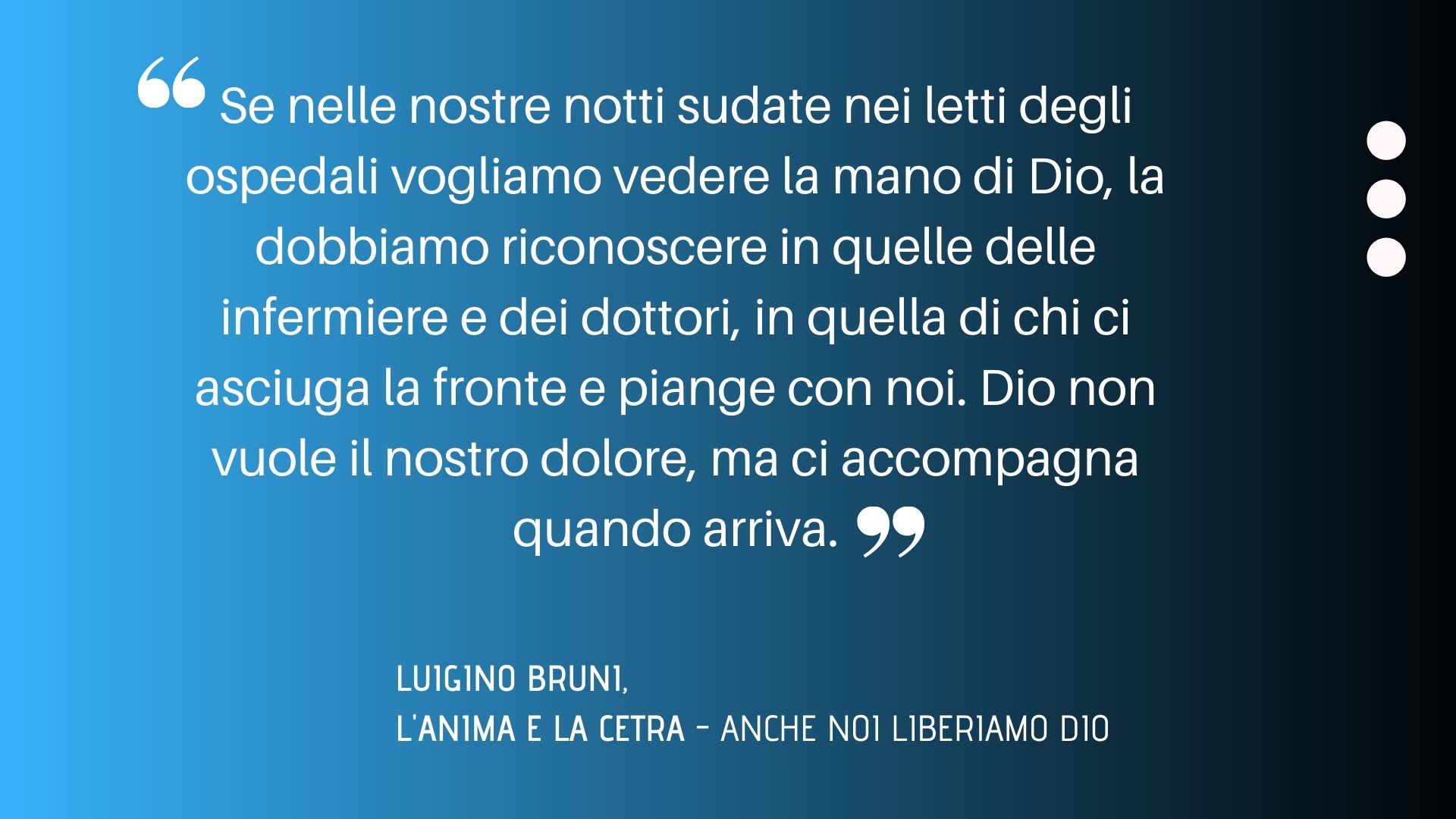

Il Salmo 6 ci aiuta a ricordare che la sofferenza e la malattia non sono volute dal Padre, che se glielo chiediamo sa “tornare” vicino.

Chiunque abbia attraversato il guado di una malattia seria ha imparato che quella malattia non riguardava soltanto il corpo. O meglio: ha capito che il corpo è intreccio di materia e di spirito, è carne spirituale e spirito incarnato. Le malattie sono quindi domande, rivolte a noi e agli altri. Sono tra i pochi momenti di verità che ci capita di vivere. Quando ci ritroviamo in un letto d’ospedale che pensavamo fosse solo per gli altri, finisce il tempo della fiction e inizia quello della verità e delle domande nude. Non ci accontentiamo più delle mezze bugie dette agli altri e a noi stessi: i referti e le diagnosi diventano linguaggi di un nuovo rapporto autentico con la vita e col mondo. Ecco perché una malattia può essere annuncio anche di una grande benedizione. Ed è proprio tra la sofferenza e la benedizione che si annidano le insidie religiose della malattia. L’uomo antico indirizzava le sue domande prima di tutto a Dio. Noi abbiamo impoverito i linguaggi della vita, e le domande le rivolgiamo soprattutto alla scienza e ai dottori. Ma se la malattia diventa severa, prima o poi arrivano anche le domande profonde: "Ma perché proprio a me?", "Che cosa si è guastato nella mia vita?"; "E perché?". Ogni tanto, anche nel mezzo del nostro mondo spopolato di dèi, può tornare tremenda la domanda: "Di quale colpe mi sono macchiato per meritarmi tutto questo dolore?". È molto difficile uscire innocenti da una grave malattia.

Raramente le nostre domande riescono ad arrivare fino a Dio: lo abbiamo banalizzato troppo per sentirlo vicino nella verità della sofferenza. Spesso gli arrivano molto vicino, si fermano a un palmo dal cielo, anche se non lo sappiamo – ma gli angeli lo sanno e ci vedono sempre. I primi salmi del Salterio ci stanno presentando dei modelli di preghiera, cioè le diverse condizioni esistenziali dalle quali l’uomo impara e reimpara a parlare con Dio: l’accerchiamento dei nemici, l’accusa ingiusta, la speranza. Impara: lo sviluppo dei salmi è anche un apprendimento dell’arte del pregare. Nei monasteri la liturgia era intesa come un’arte, come una professione – ce lo svela ancora l’ambigua semantica di questa bella parola. I salmi sono molte cose; sono anche un apprendistato della preghiera. In quel giorno in cui ci nasce dentro l’anima il bisogno della preghiera possiamo aprire il libro dei salmi, scorrerli uno a uno e fermarci su quello che sentiamo essere il nostro salmo; e mentre iniziamo a cantarlo accorgerci che quelle erano le nostre parole, e non lo sapevamo: «Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: "Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo"» (Gn 28,16). E quel primo salmo, quello che ci ha insegnato la preghiera, sarà il nostro salmo – e alla fine scopriremo che il primo e l’ultimo saranno lo stesso canto.

Con il Salmo 6 lo spazio antropologico della preghiera si allarga ancora. Un uomo sta affrontando una lunga e seria malattia. E si chiede: «È la tua ira o dio che mi punisce? È il tuo furore, Signore, che mi castiga?... Signore, fino a quando?» (Salmo 6,2-4). È Dio il primo interlocutore delle due domande. L’uomo antico, poi, alla dimensione verticale delle nude domande aggiungeva quella orizzontale. Io, Dio e gli altri: era questo il suo spazio ternario. E così, dopo aver dialogato con Dio, il salmista (e noi con lui) cerca altri alleati nella colpa, e arriva quasi sempre anche la domanda interpersonale: "Di chi è la responsabilità di quanto mi è successo?"; "Chi sono i miei nemici?". Il dialogo con la propria anima e con Dio diventa giorno dopo giorno anche un dialogo con gli altri, cercando attorno a noi i carnefici: «Via da me, voi tutti che fate il male» (9). I colleghi, il capo, i concorrenti, la mia comunità, i dottori: si spazia con l’anima in cerca di una grammatica del nostro dolore. Non siamo capaci di resistere a lungo senza chiamare per nome le nostre sofferenze, perché sappiamo che solo chiamandolo potrà mostrare un altro volto sconosciuto, e magari buono.

Continua la lettura su Avvenire.