Économie et religion - Quand le blé devient communion : les origines des institutions fondamentales dans l'Italie rurale

par Luigino Bruni

publié dans Avvenire le 16/04/2024

« Ma grand-mère maternelle ne savait ni lire ni écrire. Elle savait gouverner une grande maison, elle savait raisonner, elle savait prier. Je l'ai accompagnée dès mon plus jeune âge à la première messe avant l'aube. Une méditation de près d'une demi-heure précédait la messe. À la longue, je mémorisais toutes ces méditations. Grand-mère les connaissait toutes par cœur ».

Don Giuseppe de Luca, Sant’Alfonso, il mio maestro di vita cristiana, 1963.(Saint Alphonse, mon maître de vie chrétienne)

Les anciennes « banques de blé » évoquent une autre conception du prêt et de la confiance : une réalité communautaire, solidaire et eucharistique. Un monde analphabète et pauvre qui connaissait bien les registres de comptes.

Au cours des siècles passés, la vie dans les campagnes et les montagnes italiennes était très dure, brève et pauvre. Presque tous les gens étaient analphabètes, les femmes vivaient dans une condition de servitude, les familles comptaient en moyenne plus de quinze membres, dont peu atteignaient l'âge adulte - « Combien y a-t-il de familles dans ce village? Seize. Et combien de personnes ? Plus de trois cents » (extrait du documentaire de la Rai Viaggio in Italia, années 1960). Les curés, les prévôts, les responsables d’un doyenné, les vicaires de ces paroisses partageaient la même vie difficile, avec quelques petites différences sans grande importance. Ils étaient en fait tous dans le même bateau, sur une mer agitée. C'est dans ce contexte social et religieux que s'est déroulée la très passionnante histoire des Monts Frumentaires, à laquelle nous consacrons cette série d'articles et une vaste recherche populaire qui suscite l'enthousiasme et l'adhésion de nombreux lecteurs (voici toutes les informations pour participer à la recherche : https://www.pololionellobonfanti.it/notizie/riscopriamo-insieme-i-monti-frumentari/).

Nous ne comprenons pas ce qu'étaient réellement ces petites mais extraordinaires institutions financières, ces « banques du blé» et des pauvres, presque complètement oubliées, sorties même de la mémoire historique de l'Église, sans les situer dans leur temps et leur cadre. Il n'y avait pas un mètre carré de terre, parmi les rochers et près des fossés, qui ne fût cultivé, des cultures toujours éparses et maigres. On ne vivait pas dans des « bourgs », on survivait dans des villages de misère, une condition qui a duré au moins jusqu'à l'après-guerre. La faim était la condition ordinaire, d'où la tradition, toujours vivante dans le Sud, d'offrir quelque chose à manger aux invités, quelle que soit l'heure à laquelle ils arrivent.

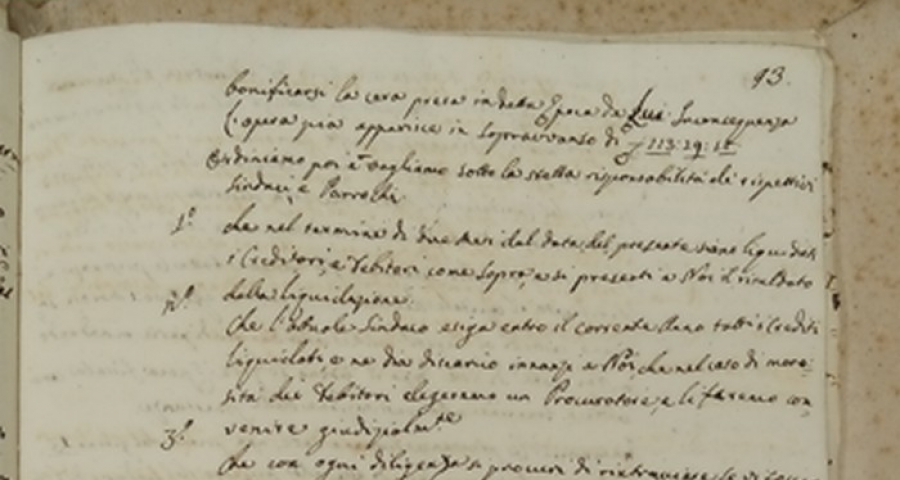

Il faut ensuite considérer les monts Frumentaires dans un monde de précarité absolue, où les curés, souvent les seuls du village à savoir lire, devenaient de petits banquiers, apprenaient à gérer les prêts, les dettes, les crédits, les garanties, les registres, les procès. Cette église, encore imprégnée de la culture et de la mentalité conservatrice de la Contre-Réforme, s'est retrouvée au contraire, pour ce qui est du crédit, à la pointe du progrès. Les premiers mots modernes que nos ancêtres paysans et serfs ont appris sont le crédit, la confiance, d’où la crédence qui désigne le meuble où l’on range le pain. Mont Frumentaire - on trouve déjà ce terme dans des textes du XVIIIe siècle - est l'un des tout premiers mots italiens qu'ils connaissent. Ils ne le comprenaient pas (le blé ne s'appelait pas blé, dans aucun dialecte italien : dans le dialecte d'Ascoli, le blé se disait : lu ra'), mais ils en saisissaient parfaitement la vraie substance.

Notre monde rural était en effet plongé dans une culture eucharistique. Ce n'était pas la théologie, trop difficile pour les gens, mais une piété eucharistique : « Dans la vie chrétienne, la pietas ne coïncide pas tant avec l'ascétisme, ni avec le mysticisme, pas tant avec la dévotion ou les dévotions, mais avec la charité (caritas) » (Don Giuseppe de Luca, Archivio italiano per la storia della pietà, I, p. xxiii). Dans ce monde de pauvreté, les gens savaient que le pain entretenait un rapport particulier avec la vie, et ils se rendaient compte que, de même que la semence mourait et ressuscitait dans les champs, le pain mourait et ressuscitait sur l'autel. Ces paysans ne comprenaient pas grand-chose au Credo de Nicée, ni au latin, mais ils comprenaient tous que le pain était un don et qu'il était « le fruit de la terre et du travail de l'homme ». L'Eucharistie s'inscrivait dans leur vie quotidienne à l'encre invisible comme nous le rappelle une ancienne prière médiévale allemande : « Le Christ a été semé par le Créateur, il a germé, il est arrivé à maturité, il a été moissonné, lié en gerbe, porté à l'aire de battage, battu, tamisé, moulu, enfermé dans un four et, après trois jours, sorti et mangé comme du pain » (in De Martino, Morte e pianto rituale nel mondo antico, 1958, p. 343).

Les Monts Frumentaires contribuèrent à nourrir cette piété eucharistique du peuple qui appelait l'Eucharistie le « Très Saint Sacrement », comme si tous les sacrements se résumaient dans cette hostie : tous ne comprenaient pas le sens des saintes huiles , ni même peut-être le baptême, mais ils comprenaient le pain, et que quelque chose de vrai et de bon liait le crucifié à cette sainte hostie. Et lorsque, dans les dépendances de l'église, se trouvait aussi le petit mont frumentaire, l'expérience eucharistique s’en trouvait renforcée : le blé devenait aussi du pain grâce au crédit, à la confiance que le curé et l'église plaçaient dans les familles de la paroisse, ces mêmes familles qui, au contact du blé pendant la messe sous la forme du pain eucharistique, le reconnaissaient comme un membre de la maison, comme un familier. Cette hostie devenait communion, que le blé du Mont nourrissait et concrétisait les jours de semaine qui suivaient la messe dominicale.

C'est pourquoi nous ne devons pas être très surpris lorsque, dans le rapport de la visite pastorale de l'évêque d'Ascoli en 1835, concernant le Mont Frumentaire d'un hameau de la commune de Marsia (Osoli), nous lisons ces mots : « Nous ordonnons que tout emprunteur qui ne rapportera pas l'espèce réelle [le blé] à l'entrepôt du Mont avec l'augmentation habituelle [l'intérêt] pour utilisée selon la coutume pour la lampe à cire du Saint-Sacrement, après avoir été sommé de remplir son obligation dans les huit jours, sera convoqué par le juge et ne pourra plus à l'avenir recevoir de prêt du Mont ». Deux éléments ressortent de cette belle note : (a) la sévérité que l'évêque recommande au curé et à ses maires dans la gestion des remboursements de prêts, et (b) l'utilisation des intérêts («l'augmentation ») pour la lampe de cire au pied du Saint-Sacrement. Parfois, lorsque l'année était particulièrement difficile, les Monts Frumentaires faisaient également l'aumône, comme nous l'avons vu, et nous lisons également dans une note du même rapport, concernant le Mont de Gaico : « Ayant vu le registre de ce Mont, nous constatons que le capital des emprunts de 1834 s'élevait à 30 quarts et une prébende, exactement ce qu'il était en 1824... Nous en concluons que le paiement des augmentations n'est pas en usage et que, par conséquent, il n'y a pas d'espoir d'augmenter le capital... ». L'évêque ordonne donc de corriger cette pratique et de rétablir la pratique habituelle du remboursement des prêts avec intérêts : « Avant de commencer de nouveaux prêts, les comptes du maire doivent être rendus, et les contrats d’assurance non perçus ne doivent pas être reconduits». Les prêts sans intérêt ou les dons de blé sans restitution étaient donc des exceptions pour lesquelles l'évêque revendiquait une compétence exclusive « par rescrit spécial ». En revanche, la règle des Monts était le prêt onéreux, qui devait être remboursé avec le modeste intérêt d'environ 5% par an - rappelons que l'intérêt résultait de la différence entre le prêt effectué à « ras bord» du quart [environ 25 litres] et sa restitution avec un surplus « débordant ». Et puis, il y a le deuxième détail, merveilleux. Dans la note, nous lisons que le blé qui a servi d'intérêt a été vendu pour acheter de la cire pour les bougies du tabernacle. Encore une fois, on constate une merveilleuse imbrication entre le pain domestique et le pain eucharistique, qui nous révèle une racine cachée et merveilleuse de la nature de l'intérêt de ces premières banques. Ce crédit, cette confiance (fiducia) ont généré à partir des prêts un intérêt qui a éclairé et nourri une autre foi (le Très Saint Sacrement), qui étaient alors les deux faces de la même foi, de la même vie, du même bon pain de la communauté, de la communion. Cette foi et ce crédit liaient l'économie à la religion, l'atelier à l'autel, le labeur des champs à la joie de la fête eucharistique, l'économie domestique à l'oikonomia du salut. La confrérie qui administrait ce Mont s'appelait « du Saint-Sacrement », et nous comprenons enfin pourquoi.

Les premières images religieuses de mon enfance sont les processions de la grande fête du Corpus Domini. Les femmes préparaient les décorations florales, des milliers de pétales colorés avec lesquels elles dessinaient des hosties et des calices géants le long des rues. Cette fête était leur façon d'honorer et d'aimer le corps du Seigneur Jésus, bien sûr ; mais quelque part, dans la conscience collective de notre peuple rural, il y avait aussi les Monts frumentaires, cet autre blé et ce pain de la communion. Les Franciscains le savaient bien : lorsqu'ils fondaient, dans ces mêmes siècles, un Mont de Piété, ils l'inauguraient par une procession qui allait de l'église au siège du Mont, des processions à la fois profanes et très spirituelles. Telle est la véritable vocation de l'économie et de la finance : corps, vie, sang, blé, parfum du blé, pétales de fleurs multicolores. Nous l'avons oublié, et en oubliant l'odeur du blé, nous avons oublié la nature et la vocation du blé, de l'argent, des banques, du crédit.

Toujours sur ces anciens registres retrouvés, il y a un autre détail important, un véritable bijou. Dans une note datée de 1838, concernant le Mont de San Giacomo (et Colleiano), nous lisons : « Nous avons constaté avec grand regret la négligence avec laquelle ce Mont frumentaire est administré » ; en effet, « en 1831, les prêts s’élevaient à 38 versements, et en 1835 à seulement 17 versements, d'où l'on peut également déduire que les prêts ne sont pas effectivement versés au Mont chaque année ». De cette inefficacité, l'évêque d'Ascoli Gregorio Zelli Jacobuzzi déduit quelque chose d'important. Il écrit en effet qu'au Mont de San Giacomo « règne l'abus de l’usure qui consiste à percevoir les augmentations sans le capital », et ordonne donc six dispositions opérationnelles « pour remédier à tant de mal ». L'usure consistait donc à percevoir uniquement les intérêts (les augmentations) sans remboursement du capital. Un système usuraire car le capital non remboursé n'était évidemment pas remis mais s'ajoutait au nouveau capital prêté, ce qui générait une chaîne d'endettement croissante et insoutenable pour les familles - la bonne règle du Mont ordonnait au contraire de ne pas prêter à ceux qui ne remboursaient pas, précisément pour éviter de déclencher les cercles vicieux de l’usure. Un monde pauvre et analphabète, mais qui avait compris la règle fondamentale du prêt et du crédit civil, qui savait calculer, qui connaissait bien le « livre des comptes ».

Je termine en rendant la parole à Don Giuseppe di Luca qui, en dédicaçant un livre à l'une de nos amies, formulait ces souhaits eucharistiques de résurrection : « À Viola, pour que, sans jamais mourir, elle renaisse à chaque instant ». Joyeuses Pâques !