Se vogliamo riavvicinare lo spirito moderno al messaggio di vita di Gesù, dobbiamo operare una purificazione del linguaggio teologico, iniziando da quello economico e commerciale.

di Luigino Bruni

pubblicato sul Messaggero di Sant'Antonio il 12/07/2024

Il primo a usare la metafora economica nel Nuovo Testamento fu san Paolo che, nella Prima lettera ai Corinzi, utilizza addirittura la parola prezzo: «Siete stati comprati a caro prezzo» (7,23). Poiché Paolo è un gigante della teologia cristiana, molti teologi da allora in poi pensarono che non si potesse parlare di teologia senza usare la metafora del «prezzo della salvezza». San Paolo, però, nelle sue lettere usa anche altre metafore, tra cui quella sportiva (cfr. 1Cor 9,24-26). Eppure nessun teologo del passato e del presente ha mai pensato che tale metafora fosse necessaria per spiegare la teologia cristiana. Invece, dalla metafora economica è discesa una vera e propria «economia della salvezza», che giustificherebbe l’esistenza di una specie di contratto con prezzi da pagare e da riscuotere, e vedrebbe Gesù come un «divin mercante». Dimenticando che le metafore bibliche sono sempre aurora di discorso, punti di partenza. L’altra metà del ragionamento deve restare non detta: solo le metafore parziali lasciano uno spazio libero tra il mistero di Dio e le nostre idee teologiche su di lui.

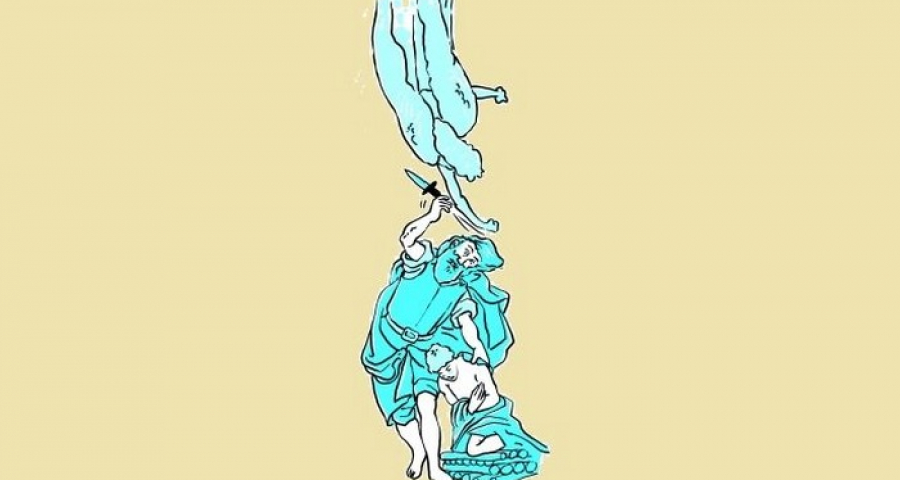

Sono convinto che l’uso del linguaggio economico da parte della teologia abbia fatto male alla teologia e all’economia. Non ha aiutato a capire che cosa sia l’economia e nemmeno a capire il cuore del mistero cristiano, costruito tutto sulla gratuità-charis. L’uso del linguaggio economico per spiegare la fede cristiana ha, infatti, portato alla teologia della prosperità (e quindi alla legittimazione teologica della meritocrazia che sta generando la colpevolizzazione del povero). E ha pure creato una esaltazione del sacrificio, che si è molto radicata nella cultura cattolica. Come reazione a Lutero, che fece una battaglia campale contro l’idea della Messa come sacrificio («La Messa è il contrario di un sacrificio»: Lutero, Opere Complete), il sacrificio divenne, infatti, una colonna della teologia cattolica, della sua liturgia e della pietà. La croce di Cristo divenne una lode e una sacralizzazione delle nostri croci: «Le croci vengono da Dio. Le croci sono necessarie perché Dio ha stabilito così. I veri penitenti sono sempre crocifissi». (D. Gaspero Olmi, Quaresimale per le monache, 1885). L’offerta dei nostri dolori a Dio divenne così, nell’era della Controriforma, l’economia più fiorente nei Paesi latini – mentre al Nord si sviluppavano commerci e imprese – alimentata da una proliferazione delle penitenze, soprattutto nei monasteri femminili, dove le sofferenze cercate come forma di amore a Cristo divennero moneta di un nuovo commercio tra terra e Purgatorio.

Ma se leggiamo serenamente il Vangelo, ci sorge subito una domanda: come siamo stati capaci di credere che il Dio-amore di Gesù fosse un «consumatore di dolori umani», che le primizie che più gradiva fossero le nostre sofferenze? Anche perché la Bibbia ci aveva insegnato bene che le divinità che amano il sangue dei figli si chiamano idoli. Il Dio biblico, il Dio di Gesù, non è un idolo, perché non vuole aumentare il dolore dei suoi figli e figlie, ma ridurlo: «Misericordia voglio, non sacrificio», ci ripetono Osea e Gesù. Il Dio biblico non ama i sacrifici, perché ci ama e fa di tutto per toglierci dalle croci. Sacrificio è parola ambivalente anche nei rapporti umani – è pericoloso leggere l’amore come disponibilità a sacrificarsi per l’altro – ed è ancora più pericoloso quando viene utilizzata per intendere il rapporto tra noi e Dio. Se vogliamo riavvicinare lo spirito moderno al messaggio di vita di Gesù, dobbiamo operare una purificazione del linguaggio teologico, iniziando da quello economico e commerciale.

Credits foto: © Giuliano Dinon / Archivio MSA